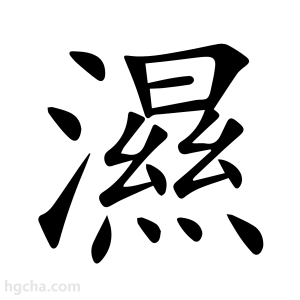

濕

shī

ㄕ

shī

ㄕ

tà

ㄊㄚˋ

tà

ㄊㄚˋ

xí

ㄒㄧˊ

xí

ㄒㄧˊ

结构左右结构 五笔IJXO 仓颉EAVF 郑码VKZU

四角36133 统一码U+6FD5

笔顺编号 44125115545544444

笔顺名称 点、点、提、竖、横折、横、横、撇折、撇折、点、撇折、撇折、点、点、点、点、点

相关查询 濕的笔顺

基本解释

基本字义

1同“溼”。《玉篇•水部》:“濕”,同“溼”。《説文》作“溼”,汉隶多作“濕”,后来通用无别。《易•乾》:“水流濕,火就燥。”孔穎達疏:“水流於地,先就濕處。”唐杜甫《春夜喜雨》:“曉看紅濕處,花重錦官城。”

2〔濕濕〕➊牲畜耳朵摇动貌。《集韻•緝韻》:“濕,濕濕,牛呞動耳皃。”《詩•小雅•無羊》:“爾牛來思,其耳濕濕。”毛傳:“呞而動其耳,濕濕然。”➋浪涛开合貌。《文選•木華〈海賦〉》:“驚浪雷奔,駭水迸集,開合解會,瀼瀼濕濕。”張銃注:“瀼瀼濕濕,開合貌。”

1古水名。古代黄河下游主要支流之一,在今山东省境内。后作“漯”。《説文•水部》:“濕,水。出東郡東武陽,入海。桑欽云:出平原高唐。”鈕樹玉校録:“《玉篇》作‘漯’。”《廣韻•合韻》:“漯,水名,在平原。濕,漯同。”《續漢書•郡國志四》:“平原郡,九城:……高唐,濕水出。”参见“漯”

2〔濕陰〕➊汉侯国名。《集韻•合韻》:“濕,濕陰,漢侯國名。”按:《漢書•景武昭宣元成功臣表》“濕陰定侯昆邪,以匈奴昆邪王將衆十萬降侯,萬户”唐顔師古注:“濕,音吐合反。”➋古地名。在山东省济南市北。《續漢書•郡國志四》:“平原郡。九城:……濕陰。”

1同“隰”。低湿的地方。《集韻•緝韻》:“隰,《説文》:‘阪下溼也。’或作濕。”

2同“隰”。古人名用字。《集韻•帖韻》:“隰,闕。人名。《春秋傳》有公子隰。或从水。”《穀梁傳•襄公八年》:“鄭人侵蔡,獲蔡公子濕。”陸德明釋文:“公子濕,本又作‘隰’,又音燮。”按:左氏《春秋•襄公八年》作“公子燮”

异体字

康熙字典

卷别正文・巳集上

部首水部

康熙筆画18画 部外 14画

《唐韻》:他合切;《集韻》、《正韻》:託合切, 音沓──水名。《說文》:水,出東郡東武陽入海。《水經注》:濕水,出累頭山。一曰治水。

音沓──水名。《說文》:水,出東郡東武陽入海。《水經注》:濕水,出累頭山。一曰治水。

又,《廣韻》、《集韻》、《韻會》:失入切;《正韻》:實執切, 音

音 ──與溼同。《說文》:幽溼也。或作濕。

──與溼同。《說文》:幽溼也。或作濕。

又,《集韻》:叱入切,音蟄──濕濕,牛呞動耳貌。《詩・小雅》:其耳濕濕。

又,鄂合切,音 ──濕隂,漢侯國名。

──濕隂,漢侯國名。

又,席入切,音習──與隰同,坂下溼也。或作濕。

《通雅》:濕、溼、漯、顯、,以形相借。《集韻》:漯、㶟、濕三字同。水出鴈門。〇〔按〕《說文》濕水,卽〈禹貢〉、《孟子》濟漯之漯。蓋濕乃漯本字也,後以漯爲濕,又轉以濕爲乾溼之溼。

说文解字

说文解字

卷别卷十一上 位置第363頁,第12字

反切他合切

水。出東郡東武陽,入海。从水

水。出東郡東武陽,入海。从水 聲。桑欽云:出平原高唐。

聲。桑欽云:出平原高唐。

《五經文字》: 濕,他帀反,上《說文》,下經典相承隸省,兖州水名,經典相承以爲燥濕之濕,别以漯爲此字,見《夏書》與《釋文》,同與字,義不同。

濕,他帀反,上《說文》,下經典相承隸省,兖州水名,經典相承以爲燥濕之濕,别以漯爲此字,見《夏書》與《釋文》,同與字,義不同。

说文解字注

濕水。出東郡東武陽。入海。

濕水。出東郡東武陽。入海。

東郡東武陽,二志同。今山東曹州府朝城縣縣東南有東武陽城是也。《前志》東武陽下曰:禹治漯水。東北至千乘入海。過郡三。行千二十里。過郡三者,東郡平原千乘也。《水經》曰:河水,又東北過高唐縣東。注云:河水於縣漯水注之。漯水上承河水於東武陽縣東南,而北逕武陽新城東。又逕東武陽故城南。又北逕陽平縣故城東。又北絶莘道城之西北。又東北逕樂平縣故城東。又北逕 城縣故城西。又東北逕淸河縣故城北。又東北逕文鄉城東南。又東北逕博平縣故城南。又東北逕瑗縣故城西。又東北逕高唐縣故城東。又東北逕濕陰縣故城北。又東北逕著縣故城南。又東北逕崔氏城北。又東逕鄒平縣故城北。又東北逕建信縣故城北。又東北逕千乘縣二城閒。又東北爲馬常坈。亂河枝流而入於海。按此班,許所說故道也。《河渠書》。禹以爲河所從來者高。水湍悍。難以行平地。數爲敗。乃厮二渠以引其河。《漢書・音義》曰:二渠,其一出貝丘西南。南折者也。其一則漯川。出貝丘者,王莽時遂空。唯用漯耳。玉裁謂濕水故瀆,今不可詳。

城縣故城西。又東北逕淸河縣故城北。又東北逕文鄉城東南。又東北逕博平縣故城南。又東北逕瑗縣故城西。又東北逕高唐縣故城東。又東北逕濕陰縣故城北。又東北逕著縣故城南。又東北逕崔氏城北。又東逕鄒平縣故城北。又東北逕建信縣故城北。又東北逕千乘縣二城閒。又東北爲馬常坈。亂河枝流而入於海。按此班,許所說故道也。《河渠書》。禹以爲河所從來者高。水湍悍。難以行平地。數爲敗。乃厮二渠以引其河。《漢書・音義》曰:二渠,其一出貝丘西南。南折者也。其一則漯川。出貝丘者,王莽時遂空。唯用漯耳。玉裁謂濕水故瀆,今不可詳。

从水。㬎聲。

它合切。七部。按《日部》㬎讀若唫。此濕所以在七部也。漢隷以濕爲燥溼字。乃以漯爲泲濕字。累者,俗絫字。在十六部。於音殊遠隔也。

桑欽云:出平原高唐。

平原郡高唐,二志同。今山東濟南府禹城縣西南有高唐故城。《左傳》襄十九年,廿五年,昭十年,哀十年之高唐也。《前志》高唐下曰:桑欽言漯水所出。酈注河水篇云:按竹書,《穆天子傳》兩言濕水。尋其沿歴逕趣。不得近出高唐也。桑氏所言葢津流所出。次於是閒也。玉裁按。桑舉其源之近者耳。今禹城縣濕水已不可詳。